フィールドワークショップでは、公開シンポジウムでの内容を受け、

「食育」による地域づくりで大きな成果を挙げている宮城県石巻市北上地区(旧北上町)で、

本事業の各プロジェクト研究に参画している研究者らによるフィールドワークショップ

(拡大研究推進委員会)を実施します。

フィールド(現場)において、実際に地域づくりに参加してきた住民の話を聞き、その成果を直接ふれることによって、「知」がどのように継承されているかの新しい知見を得ることを試みます

9.00 出発 途中 上品(じょうぼん)を経由

北上川、河川敷葦原を右手に見る

11.10 北上町保健センター ひまわり

北上町の説明

追波(おっぱ)地区の「観音講」のごちそうをいただく

観音講は婦人講です。

年に2度、3月と11月に嫁たちが盛装で集まり、山の神の軸と観音の軸を掛け、仏事を行った後、 一旦着替えて、料理を共食する(いわゆる仏飯講)します。 以前は3月12日が山の神、17日が観音講でした 嫁がくると観音講を上がって念仏講になります。

戸主は「けーやく講」にはいります。村の財産管理、利益分配その他行事などを話し合うのもこの講でした

甘いものがご馳走だったので、お膳のお料理は基本的にお砂糖味です。

お膳の食器セットは50組地区で共有しています

昔は朝昼晩共食したそうです。朝は汁 午後はお酒 夜は鯖など。

おわんのふたを取ると「追」の寺が蒔絵されています。追波(おっぱ)の「追」です

お膳のほかに取り回しと呼ばれるお料理もあります。各戸持ち寄りです。

お味はどれも大変結構でした。みなさんほんとうにありがとうございました。

13.00-15.00 フィールドワークショップ

北上川 葦原見学

熊谷産業 熊谷貞好社長様よりご説明をいただきました

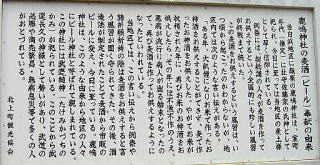

鹿島神社(ビール神社)

白浜 神割

15.15 北上町保健センター ひまわり

「ふるさとの自然から学ぶこと」

旧北上町 石巻市立 橋浦小学校 6年生

3年生から6年生までの小学生のみなさんが自分たちの育った北上町の環境を発表してくれました。

べっこうしじみ、あしをイヌワシ、北上川の調査をグループごとにはきはきと紹介できて立派でした。

自分たちの言葉で話ができて、 聞いている人をちゃんと見ながら発表ができたら、一層よくなるなと感じました。

やまきひろし校長先生 高田先生お世話になりました

地元との交流会でもっとも印象に残ったのは 「ここに嫁に来たときに、

ここは銭がなくても暮らしていけるところだと思いました」というお母さんのことばでした。

そして夜 追分温泉---

食べきれないほどの豪華なお料理。感激でした。昼は山の幸、夜は海の幸↑

講演 結城登美雄先生 (宮城教育大) 講演 結城登美雄先生 (宮城教育大)

文責:第1領域1-②「日本型地域ネットワークと地域通貨」研究グループ長 岡田真美子

|