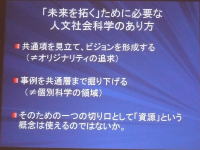

佐藤先生の問題意識、議論の進め方、まとめ方、どれも意欲的で、論理的で、人文科学の向かうべき方向、果たすべき役割などを明確化されたと思う。

「資源」を佐藤先生は「働きかけの対象となる可能性の束」と定義された。これまで、「資源」という言葉には「環境搾取の対象」「人のくらしために活用消費する対象」というニュアンスが感じられていたのだが、佐藤先生の定義はまったく違った。

さらに、「アイディアというのは異なるもの同士の邂逅と対話から始まる」

「人文科学はすぐには役に立たない学問」

「scholarの語源どおり閑な人を育てよう」

という主張があり、大いに共感した。

平川さんのバイオエネルギー開発と食の安全供給の問題に関するレクチャーは環境研究者にとって使える情報が多かった。

村松さんのレクチャー中にあった「斑鳩に来る人は世界遺産を見るだけで、斑鳩の町を見ない」という言葉は心に残った。法隆寺のある斑鳩の事情は、姫路城を持つ姫路ととても似ていると思う。

蔵治さんはさまざまな水のガバナンスについて話された。特に感銘を受けたのは、

母なる川、母なる湖という言葉があるように、地域に安心感を与えるのが

「水」をめぐる資源である。

科学的に証明されていない宗教的価値などはもっと見直されてよい、

という議論であった。環境宗教学を専門とするわたくしにとって自然科学者である蔵治さんがこうおっしゃるのは大変うれしいことであった。

★佐藤先生の議論に登場した3人の論客がすべて理系出身であることは示唆的であった。つまり、文理融合の旗手は、理系の基礎を固め、社会性を備え、人文のセンスを磨こうという者である、ということなのだろうか。

第2部:社会資源のガバナンス 司会:城山 英明(東京大学)

|